このブログでは、「塾なし中学受験」をテーマに中学受験の社会を学ぶ上で必要な知識・考え方を網羅することを目標に更新しています!少しずつ完成度を高めていく予定なので、ぜひ気軽に更新を見守っていただけたら嬉しいです。

更新情報はX(@rethink_shakai)で投稿しているので、ぜひフォローしてくださいね。指導依頼もXのDMやコメントでご連絡くださいませ^^

さて、今日から中学受験・社会の「歴史」分野について、塾なしでも中学受験に挑めるように網羅的に学んでいきます!

ただ、いきなり各時代について学んでいくのでは理解が深まりにくくなってしまい、さらにはストーリーとして理解がしにくくなってしまいます。

なので、まずは日本の歴史の「時代区分」について学んでいきます!「各論を見る前に、全体像見ようよ!」ということです。

歴史を区切る意義

日本の歴史を学ぶとき、必ずと言っていいほど「旧石器時代」や「江戸時代」というように、”歴史を区切ったもの”である「時代」ごとに学んでいきます。

でもそもそも、なんで歴史を区切る必要があるのでしょう?

この問いに対して、少し時間をとって考えてみましょう。この問いを考えることで、歴史をストーリーとして学ぶための下地をつくることができます。

.

.

.

自分なりの答えは出ましたか?

上記の問いに対する答えは1つではありませんが、答えの一つとしては以下のようなものです。(いきなり答えを書くのではなく、少し読み物っぽく書きます。)

よく、「歴史は暗記科目」なんて言われ、ひとつひとつの知識を覚えるようなものだと思っている受験生や親御さん(時には先生まで)がいます。

でも、僕らが学ぶ「歴史」というのは、一つ一つの事柄を覚えれば完成するようなもの、言い換えれば「過去の出来事の羅列(ずらっと並んでいるだけのもの)」ではありません。

「歴史」というのは、はるか昔から今に至るまでの壮大なストーリーなんです。

ストーリーということは、そこには複数の章があり、その章ごとに込められている意味を把握することが必要不可欠なんです。

この「章」にあたる”まとまり”が、「時代」です。

つまり、歴史を「時代」ごとに区切るというのは、ストーリーの各章を把握するということであり、はるか昔から今に至るまでの歴史の積み重ねをストーリーとして把握するための手段なわけです。

先述の「(歴史は)過去の出来事の羅列」というのは、小説で例えるならば物語の流れを把握しようとはせず、「小説なんてただの1文1文の羅列だ!」と前後の関連性を見ず、文章たちが紡ぐ流れを汲まずに読むようなものです。

だから、歴史というものを「ストーリーとして」理解しやすくするために歴史を区切るひつようがあるわけです。このことを理解した上で、これからまずは「時代区分」をというのを学んでいきましょう。

【歴史を区切る意味】

歴史をストーリーとして理解しやすくするために、歴史を区切る必要がある。

「時代」についての出題がなぜ出題が増えているのか?

というわけで、「時代」についてこれから学んでいきますが、実はここ数年、「時代」についての出題が中学受験において増加傾向にあります。

この理由は2つあります。

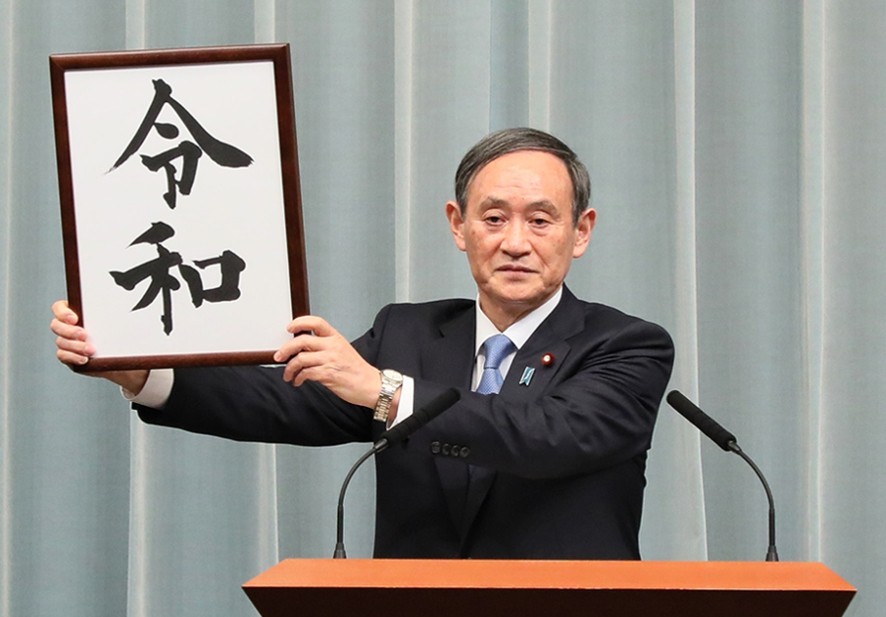

1つは、2020年に「平成」から「令和」へと元号が変わったからです。ある意味、時事テーマ的な意味合いでの出題増加ということです。

そして2つ目は、前章で書いたように「歴史をストーリーとして学べているのか?」を学校側としては把握できるからです。

入試当日に至るまでに歴史を数年かけて学んできた受験生の中にも、先述の通り「ただの羅列」として歴史を浅く学んでいる子もいれば、「面白いストーリー」として歴史を深く学んでいる子もいます。

入試を課す学校側からしたら、どちらの生徒に入学を許可した以下は自明でしょう。

後者の子の方が、入学後も自発的に楽しんで学んでくれるわけです。だから、入試問題でも「ストーリー」として学べているかをチェックするために「時代」についての出題が増えているわけです。

日本の歴史の「時代」はいくつある?

というわけで、前置きはこのあたりにして、ここから「時代」について(「時代区分」とも言う)について、具体的に見ていきましょう。

僕らは今、「令和」という時代を生きています。

「令和」の前は、「平成」という時代でした。さらにその前は「昭和」でした。

では、現在の「令和」に至るまで、日本にはいくつの時代があったでしょう?

.

.

.

答えは、「16個」です!

正確にいうと、解釈によってこの数は前後するんですが、中学受験を目指すうえではこの「16個」が一般的になっています。なので、まずはこの「16個」という数をしっかり把握した上で、次へと進んでいきましょう。

【日本の「時代」はいくつある?】

・日本において「時代」は16個ある!

日本の歴史の時代区分

すべての羅列的に書くと・・・

この16個の「時代」ですが、羅列すると以下のようになります。

【日本の歴史の時代区分】

- 旧石器時代

- 縄文時代

- 弥生時代

- 古墳時代

- 飛鳥時代

- 奈良時代

- 平安時代

- 鎌倉時代

- 室町時代

- 安土桃山時代

- 江戸時代

- 明治時代

- 大正時代

- 昭和時代

- 平成時代

- 令和時代

この16個を、いきなり丸暗記する必要はありません。旧石器時代から一つ一つ丁寧に学んでいくと、結果としてこの16個を順番通り言えるようになります。(もし一通り学んだのに言えないとしたら、それは丁寧に学べていないということです。)

時代区分の分類

さて、上記の16個の時代ですが、これらを羅列的に学ぶのではストーリー性が少し見えにくくなります。

そこで、これらをさらに分類して押さえておきたいところです。分類の仕方はいくつかありますが、ここでは代表的な2つの分類方法を見ていきましょう。

「原始」「古代」「中世」「近世」「近代」「現代」という分類

上記の16個の時代は、以下のように「原始」「古代」「中世」「近世」「近代」「現代」の6つに分類されます。

1. 原始-3時代

日本の歴史の初期3時代を「原始(時代)」といいます。

【1. 原始-3時代】

- 旧石器時代

- 縄文時代

- 弥生時代

この3時代は、「国家が成立する以前の時代」です。

2. 古代-4時代

「原始(時代)」に続く4時代を「古代」といいます。

【2. 古代-4時代】

- 古墳時代

- 飛鳥時代

- 奈良時代

- 平安時代

この4時代は、「天皇が中心の時代」です。

3. 中世-2時代

「古代」に続く2時代を「中世」といいます。

【3. 中世-2時代】

- 鎌倉時代

- 室町時代

この2時代は、「武士が中心の時代」です。

4. 近世-2時代

「中世」に続く2時代を「近世」といいます。

【4. 近世-2時代】

- 安土桃山時代

- 江戸時代

この2時代は、「安定した幕藩体制の時代」(豊臣秀吉の刀狩などの政策により国内の大きな争いがなくなっていき、安定した時代になった)です。

5. 近代-3時代

「近世」に続く3時代(昭和に関しては戦前まで)を「近代」といいます。

【5. 近代-3時代】

- 明治時代

- 大正時代

- 昭和時代(戦前)

この3時代は、「近代国家形成の時代」かつ「天皇の時代」です。

6. 現代-3時代

「近代」に続く3時代(昭和に関しては戦後から)を「現代」といいます。

【6. 現代-3時代】

- 昭和時代(戦後)

- 平成時代

- 令和時代

この3時代は、「戦後民主主義の時代」です。

時代区分の「名前」の付け方による分類【★重要!】

もう一つの分類方法は、時代区分の「名前」の付け方による分類です。

上記16個の時代は、名前の付け方によって以下のように4つに分類されます。

1. 名前が「生活様式」を表している時代

初期の4時代は、「生活様式」を表す言葉が時代名となっています。

- 旧石器時代…旧石器を使用していた時代

- 縄文時代…縄文土器を使用していた時代

- 弥生時代…弥生土器を使用していた時代

- 古墳時代…古墳をつくっていた時代

2. 名前が「朝廷の場所」を表している時代

古墳時代以降の3時代は、「朝廷の場所」、すなわち天皇のいる場所が時代名となっています。

- 飛鳥時代…飛鳥(現在の奈良県高市郡明日香村)に朝廷があった時代

- 奈良時代…平城京(現在の奈良県奈良市)に朝廷があった時代

- 平安時代…平安京(現在の京都府京都市)に朝廷があった時代

3. 名前が「幕府の場所」を表している時代

平安時代以降の4時代は、「幕府の場所」、すなわち将軍のいる場所が時代名となっています。

- 鎌倉時代…鎌倉に幕府があった時代

- 室町時代…室町に幕府があった時代

- 安土桃山時代…織田信長が安土、豊臣秀吉が桃山を拠点にした時代

- 江戸時代…江戸に幕府があった時代

4. 名前が「元号」を表している時代

江戸時代以降の5時代は、「元号」がそのまま時代名となっています。

- 明治時代…明治元年~明治45年

- 大正時代…大正元年~大正15年

- 昭和時代…昭和元年~昭和64年

- 平成時代…平成元年~平成31年

- 令和時代…令和元年~現在

「流れ」を意識した勉強の重要性

これまで見てきた通り、日本における歴史は16の時代に分類され、さらには2種類の大別の方法があります。

これらの分類は歴史をストーリーとして学ぶための手段であるのは先述の通りです。

というわけで、次回から、歴史をストーリーとして学ぶために各時代について学んでいきましょう!

大事なのは、「出来事の羅列」として学ぶのではなく、「ある出来事に対して、なぜそれが起こったのか?」という原因と結果のつながり(因果関係)を理解することです。

この「因果関係」を押さえることで「歴史の流れ」が明確になり、歴史をストーリーとして理解できるようになります。

この点を重視して、次回は「旧石器時代」について学んでいきましょう!

ブログの更新情報などはX(@rethink_shakai)で投稿しているので、今後も読んでみようかなと思えたら、ぜひフォローしてくださいね。ではでは、また次回、お会いしましょう!